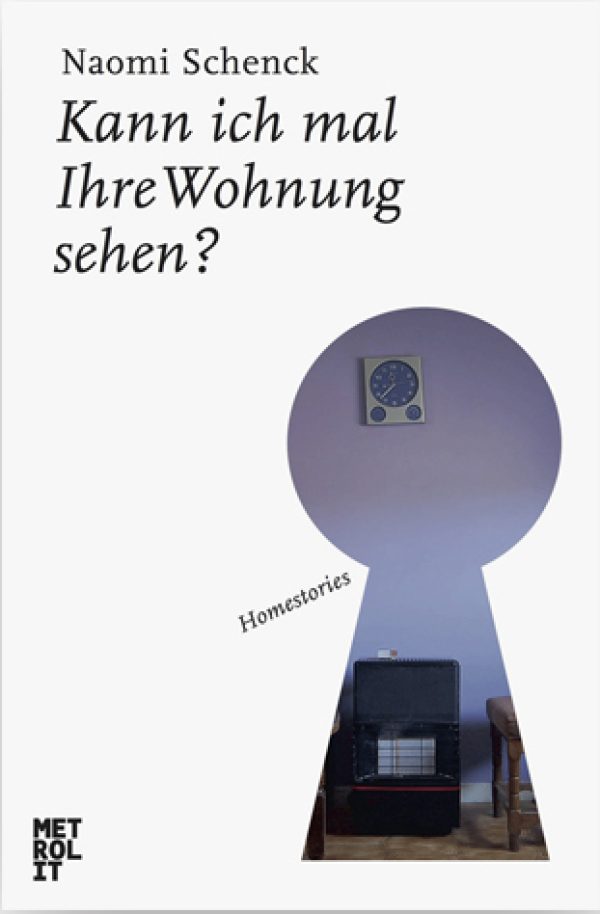

Die Autorin erzählt Geschichten, in denen sie das Abwesende, das Verborgene zum Mittelpunkt macht. Und die Menschen, die nicht auf ihren Fotografien zu sehen sind.

Das unausgesprochene Geheimnis zu finden, vielleicht zu lüften, ist das Versprechen jeder Geschichte und erzeugt eine unterschwellige Spannung. Ihre kurzweiligen, mal lustigen, mal melancholischen, harten, erotischen oder traurigen Erzählungen – immer aus der zurückgenommenen Perspektive der Beobachterin/Fotografin – erzeugen durch die Kunst des Auslassens reiche Lebenswelten. Und zugleich geben sie Auskunft über eine Frau, die durch die Begegnungen mit fremden Menschen und Wohnungen auch mit sich selbst konfrontiert wird.

192 Seiten. Gebunden

ISBN 978-3-849-30317-4

Erschienen bei Metrolit, 2013

Pressestimmen

›Viel Atmosphäre und viel Spannung.‹

Radio Eins

›Hier sitzt jedes Wort; mit viel Raum für die Fantasie des Leser.‹

RBB Kulturradio

›Voyeurismus trifft auf Poesie, heraus kommt große Kunst.‹

Neon

›Mit dem Erzählband beweist Schenck, dass sie nicht nur einen Blick für Orte und Momente hat, sondern es auch vermag, diese atmosphärisch einzufangen. Allein die Einstiege ihrer Kurzgeschichten entfalten eine soghafte Wirkung […].‹

Kölner Stadt-Anzeiger

›Aus dieser Frage, den Situationen, in die sie sie geführt hat, ihren Entdeckungen und Begegnungen, hat Naomi Schenck Erzählungen gemacht, die diese Wohnungen lebendig werden lassen.‹

BR Lesezeichen

›Die Schwarz-Weiß-Fotografien […] sind mehr als eine bloße Illustration des Inhaltes: Sie sind Momentaufnahmen einer exklusiven Intimität, an der die LeserInnen teilhaben dürfen. Dies hinterlässt das schöne Gefühl, eher EingeweihteR statt VoyeuristIn zu sein.‹

Aviva

›Ein sehr ungewöhnliches und sehr schönes Buch.‹

MDR Figaro

Leseprobe

12 Chemosphere: Los Angeles

Dass Architektur eine unmittelbare, körperliche Wirkung auf Menschen haben kann, hörte ich zum ersten Mal von Carla, einer Hawaiianerin, deren Haus in Venice ich fotografierte. Sie stand in der Küche und machte Ghee auf dem Gasherd, indem sie geduldig den Schaum zerlassener Butter abschöpfte. Dabei beschrieb sie ein Gebäude in Chicago, schwarz und glänzend, das aussah wie ein Schiff. Im Flüsterton fügte sie hinzu: ›It was so beautiful, I almost came.‹

Sie erzählte mir von ihrer früheren großen Wohnung in Santa Monica, die sie schwarz gestrichen und von allen Möbeln befreit hatte, um besser meditieren zu können. Danach, sagte sie, habe sie sieben Jahre lang mit einem arabischen Prinz auf einer Yacht gelebt. Jetzt arbeitete sie als Fotomodell, ansonsten nahm sie Tischbuchungen im Chaya-Restaurant entgegen.

Dort sah ich sie wieder; sie gab mir einen geschützten Platz am Tresen, mit Blick über den ganzen, abgedunkelten Raum. Später setzte sie sich zu mir und wir tranken Sake. Als ich erzählte, dass mein Freund auf unserer Party mit einer rothaarigen Filmproduzentin im Kleiderschrank verschwunden war, bot sie mir an, zu ihr zu ziehen. Es war ein kleines Haus in der Warren Street, einstöckig und schlicht, mit zwei sahnigen, weißen Sofas und einer Bücherwand im Hauptraum, auf dessen abgewetzten Holzboden sich Carla kraftvoll und stolz wie eine Tänzerin bewegte. Ich schlief im Durchgangszimmer zum Garten. Wir verbrachten die Abende weitgehend in der Küche, wo wir uns während der Zubereitung ayurvedischer Gerichte stundenlang unterhielten. Carla hatte zu allem eine ausgeprägte Meinung und konnte sehr streng sein, besonders mit Menschen, die sie als ›tight ass‹ empfand, womit sie eine Mischung aus geizig und steif meinte. Andere Menschen lobte sie in den Himmel, so auch mich, was mir ein wenig unangemessen schien. Aber besser als andersrum. Sie sah in mir eine Art Schützling; ich war neu in L.A., und meine europäische Herkunft schien auszureichen um mich interessant zu machen.

Weiterlesen

Carla besorgte mir einen Job in einer Galerie, die haitianische Masken verkaufte und nahm mich mit zu Barbecues in der Nachbarschaft. Sie schenkte mir Unterwäsche aus champagnerfarbener Spitze, die sie nicht mehr trug, und wies mich in Schönheitsrituale wie das Bauchzupfen ein. Sie nannte mich ihren Engel. ›Warum tust du das alles für mich?‹, fragte ich manchmal, und sie antwortete dann: ›Weil du ein Engel bist.‹

Manchmal war mir nicht wohl bei der Sache. Denn Carla war launisch, ihr Lächeln konnte plötzlich einfrieren und ich hatte miterlebt, wie schnell Menschen, die ihr nicht mehr passten, in Ungnade fallen konnten. Irgendwie rechnete ich damit, dass es mir ebenso gehen würde. Tatsächlich kam bald der Tag, an dem ich ihr nichts mehr recht machen konnte. Was auch immer ich sagte, es schien sie zu provozieren. Ich gab mir alle Mühe, doch tat ich automatisch immer das Falsche. Schlich ich leise aus dem Haus, um den Müll rauszubringen, während sie schlief, hörte ich später, es ekele sie, wenn jemand beim Müllrausbringen keine Geräusche mache. Von einem auf den anderen Tag war ich nicht mehr ihr Engel, sondern plump und träge. ›Eine grobe Deutsche‹, hörte ich sie am Telefon sagen. Als ich sie anblickte, drehte sie mir den Rücken zu.

Ich suchte mir eine andere Wohngemeinschaft, und in mein Zimmer zog Gary, ein ruhiger, schwarzgelockter Amerikaner, den ich auch kannte, weil er das Haus unserer Nachbarn umgebaut hatte. Nach einiger Zeit hörte ich, dass Carla von Gary schwanger war, dann, dass sie ein Mädchen zur Welt gebracht hatte.

Zehn Jahre später traf ich Gary wieder, auf der Terrasse des Getty Museum. Ich erkannte ihn gleich an seiner Statur, den ruhigen Bewegungen, mit denen er erläuternd über das Gebäude wies. Und auch das langsame Lächeln, bei dem seine Augen wie in Zeitlupe zu schwarzen Strichen wurden, war dasselbe wie früher, nur galt es jetzt nicht Carla, sondern mir.

Wir verabredeten uns. Klassisches amerikanisches Dating, begleitet von einer leichten Verliebtheit, oder zumindest der Bereitschaft, die Offenheit füreinander als solche zu empfinden. Gary war nicht mehr mit Carla zusammen, aber die gemeinsame Tochter traf er regelmäßig. Das war alles, was er zu dem Thema sagte. Wir trafen uns beim Farmer’s Market, gingen ins Stummfilmkino, er zeigte mir Indianerpfade in den Santa Monica Mountains. Als ich fragte, ob ich mal seine Wohnung sehen könne, sagte er: ›Okay, let’s play house.‹

Eines habe ich da mal wieder festgestellt: die amerikanischen Betten verhalten sich proportional ähnlich zu den amerikanischen Torten. Sie sind höher und knubbeliger als in Europa, man möchte sich aus dem Stand dort hineinfallen lassen. Garys Bett war üppig verziert mit Kissen –Erbstücke seiner Großmutter, die in den Vierziger Jahren Drehbuchautorin gewesen war, und Mitbegründerin der Writers’ Guild.

Wir waren nicht lange zusammen. Aber für eines war ich ihm dankbar. Dass er mit mir zur Chemosphere fuhr, abends, nach dem Kino. Ich hatte Gary nach seinem Job gefragt, er war Bauleiter. ›Lass uns hinfahren‹, sagte er, ›ich zeige dir das Haus an dem wir gerade arbeiten, es ist ein interessantes Haus. Die Besitzer sind Deutsche. Es heißt Chemosphere.‹

Von der Chemosphere hatte ich schon gehört. Die fliegende Untertasse gehört zu den spektakulären Gebäuden des Modernismus, genauer, des Space Age in den frühen 60er Jahren. John Lautner war der Architekt und Julius Shulmans Fotografien hatten es berühmt gemacht.

Wir fuhren über den Mulholland Drive, Gary parkte den Pick-Up an einem Wendehammer zwischen trockenen Büschen. Die uralte, zum Haus führende Zahnradbahn war außer Betrieb, also stiegen wir Betonstufen hinauf, die wie riesige schiefe Zähne in der Erde saßen. Über uns, auf einem mächtigen Betonpfeiler und einigen filigraneren Stützen: ein dunkler, achteckiger Pilz. ›Es galt mal als modernstes Wohnhaus der Welt‹, sagte Gary, als wir oben über eine schmale Brücke zum Haus gingen. ›Wohnt hier schon jemand?‹, fragte ich, als ich sah dass das Haus nicht leer war, sondern Möbel darin standen und die Küche belebt wirkte.

›Die neuen Besitzer sind noch in Deutschland‹, sagte Gary, ›Verleger. Ein seltsames Paar.‹

›Wieso seltsam?‹

Er neigte den Kopf. ›Einfach seltsam.‹ Er machte nie viele Worte. Ich trat ein und war erstaunt. Ich hatte wohl auch von innen eine Art Ufo erwartet, mit kalten Materialien in futuristischem Design. Dieses Haus aber bestand aus einem einzigen, runden Raum und war viel kleiner und wärmer, als es von außen den Anschein hatte. Die Decke war aus Holzbalken, der Boden aus Schiefer. Ich fühlte mich überraschend behütet, wie in einer Berghütte. Gary wies mich auf die bunten Kacheln am Küchentresen hin, die von Künstlern entworfen worden seien, wie auch die Hängelampe und ein Teppich mit wirrem Muster. Mitten im Raum ein Gestell mit dem riesigen, aufgeschlagenen Helmut Newton Sumo-Bildband, der damals neu war. Ich ging ein paar Schritte, und hatte ein kribbelndes Gefühl auf der Haut und im Bauch, eine Mischung aus Aufregung und Dankbarkeit. Selten hatte ich ein so freundliches und zugleich besonderes Haus erlebt. Eine niedrige Couch, eingebauter Teil der Architektur, erstreckte sich parallel entlang der Fenster. Es war dunkel und ich schaute hinaus auf L.A., in das Lichtermeer aus schnurgeraden Linien.

Gary umarmte mich von hinten und küsste meine Haare. Dann nahm er meine Kamera und machte ein Foto als Erinnerung. Leider ist darauf nicht mehr zu sehen, als mein im Blitzlicht glänzendes Gesicht, während der Rest des Raumes im Dunkel versinkt.